摘要:以某氟化鹽廠排放的含氟廢水為研究對象,在化學混凝兩段法處理工藝中,對聚合氯化鋁(PAC)與硫酸鋁處理高濃度含氟廢水時pH的影響、混凝劑投加量、溫度的影響、沉降速度進行了對比研究,并對石灰乳-PAC除氟進行了靜態放大試驗。結果表明,PAC對pH變化和原水溫度適應性強、投藥量少、沉降速度明顯提高等,石灰乳-PAC除氟時的靜態放大試驗效果達到《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)標準。

化學混凝法是目前處理含氟廢水的主要方法之一,因其具有適應性強、操作簡單、基建投資低等優點而被廣泛采用。混凝劑的選擇直接影響混凝處理的效果和費用。某公司用石灰乳-硫酸鋁兩段法處理排放的含氟廢水,該工藝具有生產簡單,價格相對低廉的特點,但存在投藥量大,處理過程形成的沉淀松散、破碎、懸浮于水中不易沉淀等問題,致使氟離子未能達到GB 8978-1996排放標準,對環境造成污染。而混凝劑聚合氯化鋁是以各種聚合物和Al(OH)3的形式直接存在于水中,不再出現Al3+的水解過程,所以可看作為無定形的無機高分子,因而聚合氯化鋁表現出許多不同于傳統混凝劑的特異混凝功能。在本研究中,以含氟廢水為研究對象,對硫酸鋁和PAC的除氟效果進行對比試驗,改進廢水處理工藝,提高F-的去除率。

1、試驗材料與方法

(1)藥劑。NaF(AR)、Ca(OH)2(AR)、PAC(AR)、Al2(SO4)3、NaOH(AR)、HCl(AR)、TISAB(自配)。

(2)試驗儀器及用品。pHS-3C型pH計、HJ-3PF-1型氟離子選擇電極、232型飽和甘汞電、E-201-C型pH復合電極、AA-7020型原子吸收分光光度計、JJ-3型六聯電動攪拌機、沉降管。

(3)水樣。水質為:F-2100mg/L、Cl-138mg/L、Na+1070mg/L、SS<30mg/L、pH2.21。

(4)分析方法。F-采用氟離子選擇電極法測量;Cl-采用硝酸銀滴定法測定;Na+采用原子吸收分光光度法含量測量;pH采用pH計測量。

(5)化學混凝兩段法處理工藝。對于該廠pH較低的含氟廢水,投加足夠的石灰乳,控制pH為12左右,此時,上清液中F-可降至40-80mg/L,但此時廢水pH很高,而絮凝沉降除氟控制pH均在中性范圍,繼續投加的PAC和硫酸鋁都呈酸性,有利于pH的降低,現就混凝劑PAC和硫酸鋁的除氟效果進行對比試驗。

2、結果與討論

2.1 pH變化對混凝效果的影響對比

在20℃下,在聚乙烯燒杯內加入1000mL廢水,先用10%石灰乳控制pH12左右,攪拌30min,沉淀90min后倒出800mL上清液,然后向每個聚乙烯燒杯內加入400mg/L的PAC,用1:1HCl和10%NaOH調不同pH,快速攪拌2min,轉速150r/min,再慢速攪拌10min,轉速40r/min。沉淀120min,取上清液分析測定F-。將混凝劑改用硫酸鋁,投加量也為400mg/L,按同樣的試驗步驟處理含氟廢水,測不同pH對石灰乳-硫酸鋁除氟時殘留F-影響,結果見圖1。

由圖1可知,用PAC作絮凝劑時,pH在很大范圍內都能使出水F-達到GB 8978-1996標準(10mg/L),綜合對所排廢水的pH要求考慮,較佳pH可選在6-8。而絮凝劑選用硫酸鋁時,pH較難控制,出水不穩定。硫酸鋁為低分子結晶鹽,只有一個固定的分子式,而PAC可以看作是AlCl3經水解逐步轉化為Al(OH)3這一過程的中間產物,使許多不同形態水解產物組合而成的化合物,表示某種高分子電解質的形態。正是由于這種結構,PAC一投加到水中,就可直接發生電性中和,吸附架橋等作用,并且受到原始水質的影響較小,所以PAC適應的pH范圍較廣,混凝效能比普通的鋁鹽好。

2.2混凝劑投加量的對比

在20℃下,在聚乙烯燒杯內加入1000mL廢水,先用石灰乳控制pH12左右,攪拌30min,沉淀90min后倒出800mL上清液,然后向每個聚乙烯燒杯內投加不同量PAC,用1:1HCl和10%NaOH調節pH為6-8,快速攪拌2min,轉速200r/min,再慢速攪拌10min,轉速40r/min。沉淀120min,取上清液分析測定F-。將PAC換成硫酸鋁,再按上述步驟試驗。分析測試結果見圖2。

由圖2可知,當投加量小于400mg/L時,殘余F-與PAC投加量基本呈線性關系,PAC投加量在320mg/L以上時,殘余F-均滿足排放標準。為了確保可靠,在此基礎上繼續投加絮凝劑使殘余F-進一步降低,綜合處理成本和去除效率考慮,確定PAC投加量為500mg/L時比較合適。而采用硫酸鋁作絮凝劑時,投加量在700mg/L以上時,才使殘余F-達到標準,為確保可靠,硫酸鋁的投加量應取在1000mg/L左右,較PAC大。

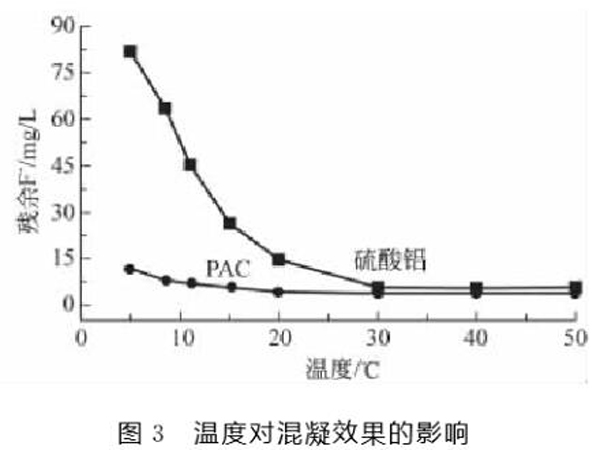

2.3溫度對混凝效果的影響對比

試驗溫度選擇在5-50℃,通過不斷加冰或電加熱控制溫度。在指定溫度下,在聚乙烯燒杯內加入1000mL廢水,放在冰水浴中,用石灰乳控制pH12左右,攪拌30min,沉淀90min后倒出800ml上清液,然后向聚乙烯燒杯內投加500mg/L的PAC,用1:1HCl和10%NaOH調節pH為6-8,快速攪拌2min,轉速200r/min,再慢速攪拌10min,轉速40r/min。沉淀120min,取上清液分析測定F-。溫度依次增加,測不同溫度對混凝劑PAC除氟的影響。將PAC換成硫酸鋁,投加量為1000mg/L,再按上述步驟試驗。測試結果見圖3。

由圖3可知,20℃以下時,水溫對硫酸鋁的混凝效果有明顯影響,即使增加硫酸鋁的投加量往往也難以取得良好的混凝效果,生產實踐中表現為絮體細小、松散,沉淀效果差。溫度對混凝效果產生影響的主要原因為水溫影響藥劑溶解速度。硫酸鋁是無機鹽混凝劑,其水解是吸熱反應,低溫時混凝劑水解困難;水溫影響水的黏滯性:低溫水的黏度大,使水中雜質顆粒布朗運動強度減弱,碰撞機會減少,不利于膠粒脫穩凝聚;同時,水的黏度大,水流剪力也加大,影響絮體的成長;水溫還對膠體顆粒的水化膜形成有影響:水溫低時,膠體顆粒水化作用增強,水化膜增厚,妨礙膠體凝聚,而且水化膜內的水由于黏度和重度增加,影響了顆粒之間粘附強度。而低溫對PAC的影響較小,PAC低溫水混凝處理中比硫酸鋁效果好。在20-50℃時,兩者除氟效果受溫度的影響不大。

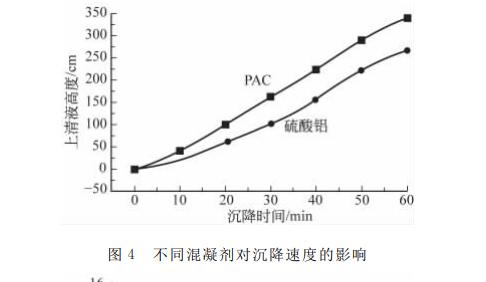

2.4沉降速度的對比

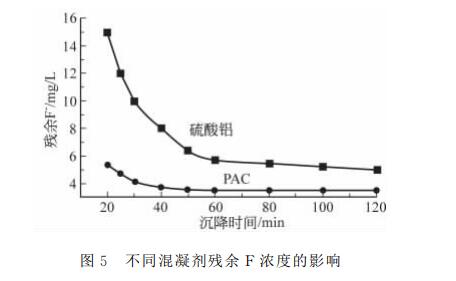

在室溫20℃下,分別對混凝劑PAC和硫酸鋁的除氟過程進行沉降試驗。取2000mL廢水,投加足夠量石灰乳,控制pH在12左右,反應30min,分別加入1gPAC和2g硫酸鋁,控制pH在6-8,快速攪拌2min,轉速200r/min,再慢速攪拌10min,轉速40r/min,倒入2L的沉降管中做沉降試驗,從5min開始記錄泥水分界面的下降距離,測試結果見圖4,并取樣化驗上清液中的殘余F-,測試結果見圖5。

由圖4可知,用硫酸鋁作混凝劑時,沉降速度較慢,采用PAC為混凝劑時,沉降速度較快。硫酸鋁混凝時礬花較小,均為細小的絮狀礬花,而PAC混凝時礬花較硫酸鋁大。

由圖5可知,投加PAC后,沉降20min時,上清液F濃度為5.4mg/L,能達到排放標準,50min以后,F-的濃度基本不再變化,而使用混凝劑硫酸鋁時,沉降30min后,F-才降為10mg/L,40min時,上清液F-為8mg/L,80min以后,F-的濃度基本不再變化。

2.5靜態放大試驗

為驗證開發出的除氟基本流程的除氟效果,在實驗室的條件下,做10倍靜態放大試驗,在室溫20℃下,取10L廢水,先在廢水中加入1200mL10%石灰乳,攪拌強度為150r/min,攪拌30min,靜置90min后,倒出8L上清液,再繼續加入400mgPAC,pH控制在6-8,快攪2min,慢攪15min,靜置120min,測得PAC處理后的廢水中殘余F-達到到排放標準。

3、結論

使用PAC作為混凝劑取代傳統的硫酸鋁處理含氟廢水,對pH變化和原水溫度適應性強、投藥量少、沉降速度明顯提高。使用PAC可以提高排水水質、節省處理成本,值得推廣。石灰乳-PAC除氟時,pH控制在6-8,PAC投加量為500mg/L時,靜態放大試驗效果較好,可達到GB 8978—1996排放標準。